3章 容疑者②『離島記者』

まず初めに黙秘権の説明があり、刑事は「自分が言いたくないことは、無理に言わなくていいです」と言った。憲法や刑事訴訟法で認められた権利で、事件の取り調べや裁判などで、自分が不利になると思ったことなどは、言わなくていいということである。

すぐに、私は「わかりました」と返したが、そもそも隠すようなことは微塵もなかった。取材協力者の個人情報を守る「取材源の秘匿」を除いて、すべての事実をそのまま話すつもりだった。

続いて、私に疑いがかけられた強要について確認した。刑法223条の条文に目を通すと、次のように書かれていた。

<生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する>

この条文を読んだ私は、あらためて告発人の主張は言いがかりだと確信した。

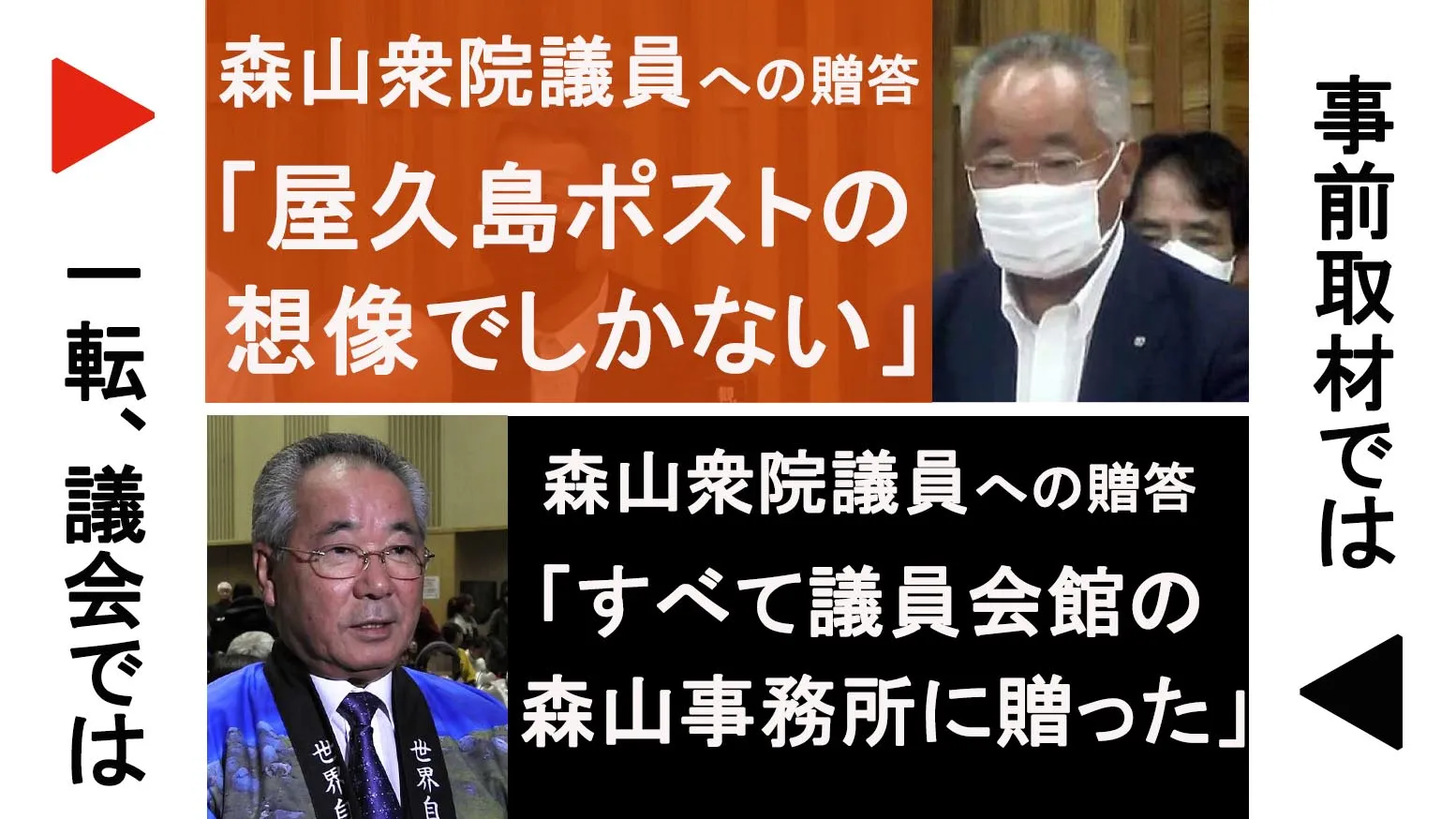

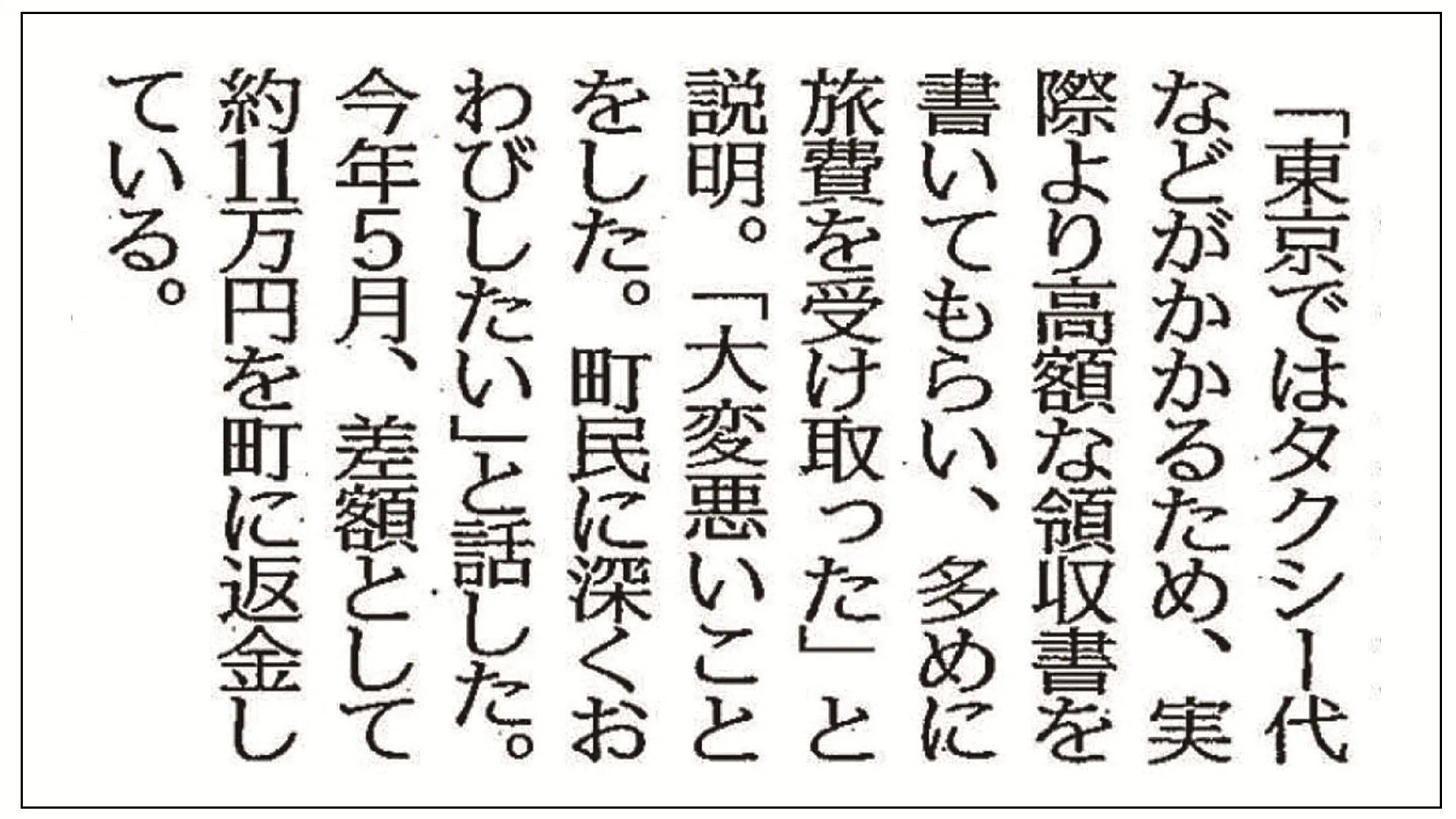

旅行会社の責任者に対して、私たち記者や親会社の幹部が脅して証言を求めたことはなく、ただどこまでも、虚偽の領収書を発行した理由を「正直に話してほしい」と頼んだだけだ。取材時間が長くなったのは、責任者が上司に謝罪したにもかかわらず、一転して私たちに、虚偽の領収書を発行した理由を説明しなかったからだ。

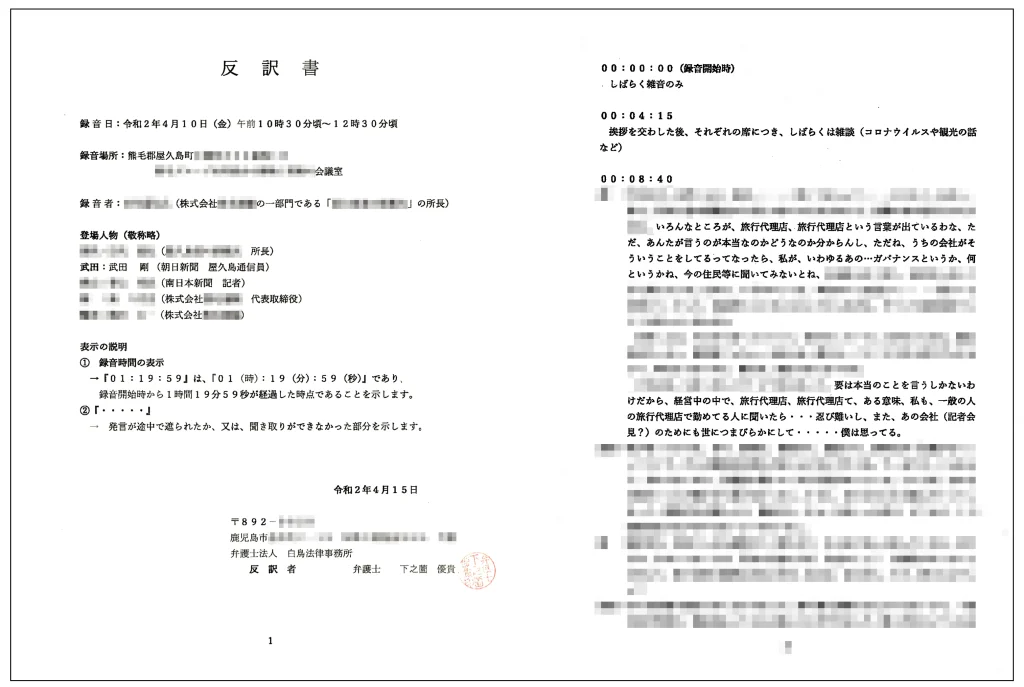

ただ、そうは言っても、私の心は穏やかではなかった。旅行会社の責任者が取材で開き直り、あまりにも無責任な態度を続けたので、私が強い口調で非難したことは事実であり、そのやり取りの様子は隠し録音でしっかり記録されていた。まさかとは思ったが、万が一ということもある。そこで、恐る恐る刑事に尋ねてみた。

「あのー、私の言動のなかで、刑法の強要にあたる恐れがある部分はありますでしょうか?」

すると刑事は、告発人が音声記録を文字で起こし、証拠として提出した反訳書を手にしながら即答した。

「それはありません」

そう言われて、私は思わず安堵のため息をもらしてしまった。だが、そうなると、強要で告発された法的な根拠がわからなくなる。そこで、すぐに私が「では、なぜ警察は告発状を受理したのですか?」と返すと、刑事は次のような説明をした。

まずは、親会社の幹部と記者の計4人が事前に示し合わせたうえで、旅行会社の責任者を長時間にわたって拘束し、強引に証言を引き出した疑いがあるという。そして、4人が共謀した事実が認められれば、強要があったと判断される可能性があるというのだ。

つまり、一人ひとりの言動だけでは強要には当たらない。だが、もし取材する前から相談を重ねるなどして、4人が密接な協力関係にあれば、「共同正犯」が成り立つかもしれないということだ。

これで、警察側の事情聴取のポイントがわかった。私と親会社の幹部とは、取材の当日が初対面だった。南日本新聞の記者とは名刺交換をしたことはあるが、一連の取材では競合関係にある。そして、電話やメールなどで、私たち4人が事前に打ち合わせをしたこともないので、告発人たちの主張を跳ね返せると思った。

取り調べの前置きが終わると、いよいよ刑事と真正面から向き合うことになった。何をどう聴かれるのかと警戒して、私は拳を強く握りしめて身構えた。だが、刑事が聴取の第一声を発すると、思いもしない質問で拍子抜けしてしまった。

「なぜ新聞記者になり、そのあと、どんな取材をしていたのですか?」

問題の取材について話すつもりだったので、30年も前の話を聴かれるとは思ってもいなかった。そうなると、20代からの来し方を語らねばならない。我が半生を語る取材のようだと戸惑ったが、遠い昔の記憶を掘り起こしながら、私はゆっくりと話し始めた。

私が新聞社に入れたのは、大学山岳部で山に登っていたからだ。

年間に100日は日本アルプスなどにこもり、ときにはヒマラヤの遠征に出かけて、数カ月間も大学に通えないこともあった。授業に出る余裕はほとんどなく、成績は3段階で最低の「C」ばかり。学業で誇れるものは皆無で、所属の学部を尋ねられたときは、いつも照れ隠しで「山岳部です」と答えていた。

そんな学生生活だったので、就職活動で自己アピールできるのは登山しかなく、商社や銀行などの大企業には見向きもされなかった。そして、藁をもすがる思いで辿り着いた朝日新聞社の面接で、いかつい表情の幹部が「君は我が社にどんな貢献をしてくれるのか?」と質問してきた。万事休す。そんな大それた問いに答える術はなく、苦し紛れに私はこう返すしかなかった。

「冬山やヒマラヤに登っていたので、被災地や戦地などの危険な現場に行っても、必ず無事に帰って来る自信があります」

大きな声で言ったのが功を奏したのか。緊張で縮み上がった私の前に並ぶ幹部たちからは、予想もしない笑い声が上がり、どうにかこうにか新聞社に滑り込むことができた。

山での経験を買われたお陰で、新人記者としての駆け出しは、雄大な北アルプスを仰ぐ富山県の支局だった。まずは2年にわたって警察や検察、裁判所、そして県庁の取材を担当。その後は、東京や大阪などの各本社で写真記者をした。

入社面接で大見得を切ったせいで、派遣された現場は危険で厳しいところばかりだった。2001年には内戦終結後のアフガニスタン、2003年にはイラク戦争を取材。流れ弾に当たりそうになったり、宿泊先のホテルにミサイルが着弾したりして、肝を冷やす経験をたくさんした。さらに2003年末からは、第45次南極観測隊に同行し、昭和基地で越冬取材をして、約500日間も日本に帰れなかった。

南極から帰国後は、温暖化をテーマに地球環境取材班をつくり、グリーンランドなどの北極圏やヒマラヤ、アフリカなどを取材した。2008年から2年間は編集委員(地球環境・写真担当)を務めて、観光客の急増で環境が悪化する世界自然遺産の問題を取材するため、屋久島を訪れる機会も何度かあった。

刑事事件の事情聴取で、こんなことまで伝える必要があるのだろうか? 自分で話しながら、やや不安になってきたところで、刑事が不思議そうな顔をして聴いてきた。

「そんなに世界各地を取材してきて、どうして屋久島に移住しようと思ったのですか?」

それは当然の疑問だった。南極や北極、そして戦地などを取材していたのに、いきなり鹿児島の離島に移り住むというのだから、普通は理解できないだろう。

(3章 容疑者③につづく)

※本文に登場する人物の肩書と年齢は当時のものです。

【ご感想・メッセージ】

取材記『離島記者』に関するご感想やメッセージなどは、以下のフォームよりお寄せください。→ https://forms.gle/393iKVFjZ8X5Smzg8